研考生必看!交叉学科专业打开就业蓝海

分享至好友和朋友圈

随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,要实现重要科学问题和关键核心技术的革命性突破,学科之间的深度交叉融合势不可挡。学科交叉融合已经成为当今科技发展重大趋势,成为加快国家战略科技力量的重要路径。学科的交叉融合,促进多个学科相互渗透、融合形成的新学科——交叉学科,交叉学科不止一次出现在国家重大战略政策规定中,并被广泛地讨论。今天,一起深入了解交叉学科。

一、什么是交叉学科?

随着科技的迅速发展,人类面临的新问题日益复杂,相关学科开始会聚并趋向高度融合方向发展,物理化学、化学生物学、地球化学、地质力学、生物信息、量子通讯、计量经济学等新兴交叉研究领域陆续出现。进入21世纪,学科间相互交叉与渗透的趋势愈加明显。从科学意义上讲,学科交叉点往往就是新的学科增长点,也是最可能产生重大科学突破和变革性创新的研究前沿。

应时而生,因需而建。习近平总书记多次强调发展交叉学科,2016年,总书记提出“厚实学科基础,培育新兴交叉学科生长点”,2018年,他在北京大学考察时指出“要下大气力组建交叉学科群”。2024年9月10日,总书记在全国教育大会上再次强调,要加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养。

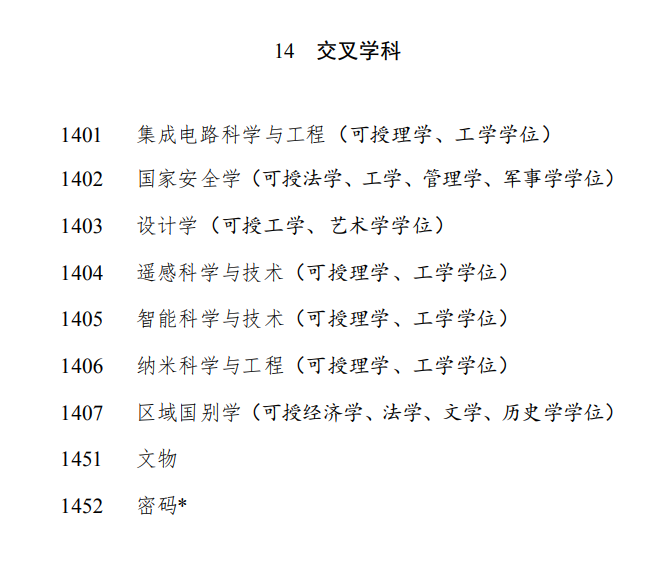

一直以来,党中央、国务院高度重视交叉学科发展。为促进交叉科学深度发展,推动基础科学研究的源头创新,国家自然科学基金委员会在2020年成立“交叉科学部”。2021年,国务院学位委员会印发《交叉学科设置与管理办法(试行)》,首次对交叉学科的内涵进行了界定:交叉学科是多个学科相互渗透、融合形成的新学科,具有不同于现有一级学科范畴的概念、理论和方法体系,已成为学科、知识发展的新领域。2022年9月,国务院学位委员会、教育部印发通知,发布《研究生教育学科专业目录(2022年)》,新增第14大类交叉学科。

交叉学科的设置往往与当前的社会需求和国家发展战略紧密相关。目录中的交叉学科集成电路科学与工程、遥感科学与技术、纳米科学与工程等专业正是在科技自强自立背景下,为解决卡脖子技术人才培养所设立的;智能科学与技术专业则是围绕数字中国战略,为大数据人工智能时代设立。集成电路是关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业,根据最新硕士研究生招生目录,不少高校设置以“14”开头的交叉学科集成电路科学与工程专业招生。东南大学、杭州电子科技大学、重庆邮电大学等高校就以交叉学科招收集成电路科学与工程专业。

与传统学科相比,交叉学科的研究主题是两个或者两个以上单一学科知识与方法的融合。高校已开设的交叉学科一般是两个或多个不同专业间交融而来,涵盖理、工、农、医、文、史、哲等多个学科门类,交叉学科的设置打破了传统单一学科的界限,促进了不同学科之间的交叉融合。

如新兴交叉学科“医学信息学”融合了医学、信息科学等多个学科领域。北京大学的“数据科学”涉及数学、统计学、计算机科学与技术等多个学科,也是通过多学科的交叉,形成了新的知识体系和研究方法。又如,“碳中和科学与工程”等学科的设置,对标“双碳”目标,旨在培养能够应对气候变化、推动可持续发展的专业人才。在未来的新兴学科中,交叉学科对原有学科的内涵进行深化、扩展和外延,日渐成为主流。因为其所具有的前沿性,交叉学科也成为越来越多的考研人青睐的专业。

目前有哪些院校自主开设的交叉学科?涉及哪些专业?

根据教育部最新公布的自主设置交叉学科名单,截至2024年6月30日,已有239所高校开设了总计723个交叉学科,共878个交叉学科学位授权点。从各高校自设交叉学科的主题方向来看,“工程”“科学”“管理”“智能”“技术”“医学”“能源”“信息”“文化”“经济”“材料”“数据”“生物”等关键词出现的频次较高。在723个交叉学科中,人工智能是最热门的交叉学科,共有27所高校“抢滩”开设,储能科学与工程、人文医学、新能源科学与工程均有8所高校开设,文化产业管理(7所)、化学生物学(6所)、数据科学(6所)、碳中和科学与工程(6所)的开设高校数量也均大于5所。

越来越多的交叉学科正在涌现。如以北京协和医学院为代表的8所医药类院校开设人文医学,还有河北大学的转化医学、山东大学的零磁医学、西南大学的纳米生物医学、浙江师范大学的数理医学等超过30个医学相关的交叉学科。2022年4月,教育部印发《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》,加快急需紧缺人才培养,鼓励高校实施碳中和交叉学科人才培养专项计划。多所理工类大学响应国家战略,应时而动,应需而建,在聚焦能源升级的交叉学科中,光是直接提到“新能源”的就有12个,其中,新能源科学与工程、储能科学与工程相当热门。除了这两个最热的新能源学科之外,北京科技大学、山东科技大学等6所院校还开设有碳中和科学与工程。此外,还有碳中和科学、碳中和科学与技术、碳中和与高质量发展管理等与“碳中和”相关的交叉学科。

有的高校在本科阶段也设有交叉学科招生专业。今年多所高校扩容聚焦交叉领域,聚焦人工智能复合人才。复旦大学2025级招生计划中,交叉学科双学士学位规模占比12.4%,重点发展“新文科”与理工医交叉项目。上海交通大学新增150名本科招生名额,重点面向人工智能、集成电路、生物医药等国家急需领域。新设人工智能学院、未来技术学院,首批立项9个“AI+”专业,如智能医学工程、智慧能源工程、机器人与智能制造等。中山大学、北京师范大学、东南大学等获批教育部学科交叉中心试点建设单位,虽然主要涉及学科平台建设,但可能间接推动本科交叉学科培养,例如中山大学在交叉学科博士点基础上延伸至本科教育。

二、选择交叉学科需要注意什么?

交叉学科是否值得报考需要辨证地看待。首先,交叉学科要求学生跨越学科界限,学习不同学科的知识和方法,能够综合运用多个学科的专业知识来解决问题。这种培养模式有助于培养学生的创新思维和实践能力,更适应时下需求。但由于涉及的学科知识较多,因为所谓的“新”趋势,就自然有“难”学习,选择时要依据自身兴趣,评估自身能力,考量能否应对多学科知识的学习难度,确保有足够知识储备和学习能力适应课程。

其次,从就业来看,交叉学科毕业生具备多学科背景,堪称“复合型人才”,选择的行业会比单一专业领域的毕业生可选行业多,就业面广。但要及时关注交叉学科的就业方向和市场需求,部分新兴交叉学科,在就业市场上需求增长但竞争也激烈。以“人工智能”相关交叉学科为例,虽然人才需求旺盛,但对专业技能要求高,学历要求也较高。因此,研考生要结合职业规划,明确目标职业对交叉学科知识和技能的需求,选择与之匹配的学科。

再次,因交叉学科属于新兴学科门类,对于学校的专业优势,学术带头人的科研实力、综合类强校是否开设类似专业等方面也应该有清晰的了解。一般来说,如果这个交叉专业与学校的办学特色相对应,那么其专业实力具有一定的优势。排除一些跟风开设的专业外,很多交叉学科专业都是从原有优势学科基础上发展起来的,有一定的历史积淀和发展条件,因此要全面了解所报学校和专业的特色。可以查看设置交叉学科学校的学科实力,参考学科排名、科研成果等指标。了解学校在相关领域的师资队伍,优秀的师资能提供高质量教学和科研指导,助力学术成长。研考生只有真正做到“知彼知己”,让专业与自己适配,未来才能有更好的发展。另外,因为交叉学科基本都是新兴学科,这意味着这些交叉学科专业没有往年的报考数据作为参考,作为新设专业,交叉学科的信息收集和复习重点把握难度较大。但同时,你也可能成为该领域“开山大弟子”,享受更多的学术资源和机会。

还应注意,不同学校同一交叉学科的课程设置和培养方案可能不同。要仔细研究目标学校的课程体系,看是否涵盖感兴趣和对职业发展有帮助的课程。比如同样是“数据科学”交叉学科,有的学校侧重理论研究,有的偏向应用实践,根据自身发展规划选择适合的培养方案。

最后,研考生要分析交叉学科的考研难度,包括复试分数线、报录比等。一些热门交叉学科报考人数多,竞争激烈。结合自身实力评估上岸可能性,合理选择目标学校和专业,提高考研成功率。

三、交叉学科毕业生就业情况怎么样?

从交叉学科毕业的研究生,都去了哪里?

许多交叉学科研究生会选择继续从事学术研究,进入高校或科研院所担任教师、研究员或博士后等职位。例如,清华大学生物医学工程学院近90%的毕业研究生前往生物医学工程领域的重点高校、科研院所、高新企业、党政机关等重点用人单位就业或自主创业。从2019年北京大学前沿交叉学科研究院老师撰写的《理工类交叉学科人才就业状况分析——以北京大学前沿交叉学科研究院为例》的文章中可以看到,2013年到2018年的就业系统数据显示,北大交叉学院的学生就业领域广泛,约60%的学生在完成学业后参加工作,超过三分之一的毕业生选择去国外或者在国内顶尖学府从事科研工作。一些专门的交叉学科研究机构也会吸纳这类人才,他们可以利用多学科背景开展前沿性研究。

随着“智慧+”“数字+”等行业“跨界”发展渐成趋势,交叉学科人才或具备多种专业背景的求职者在就业市场上更受青睐。在海洋科考研究领域,交叉学科人才也更受青睐。海洋专业研究缺不了技术支持,理论知识能否达到实验效果需要技术支撑为其‘铺路’。上海交通大学材料学院2025届硕士毕业生冯姝慧所学专业方向正好符合上海电气集团招聘具备能源+信息技术、机械+材料等交叉学科知识岗位要求,如今,她已成功入职上海电气集团材料研究员岗位。重庆大学光电工程学院张颖怡是高校优化专业设置、升级人才培养体系的受益者,她所学的光电信息科学与工程是一个多学科交叉的信息类专业,人工智能和通信专业等跨学科知识的学习让张颖怡在求职过程中更具优势和竞争力。

整体来看,交叉学科专业毕业生就业形势良好,交叉学科跨越了单一学科的边界,需要科研人员具备相对广博的专业知识和综合技能,其所培养的人才更符合社会需求、具有更好的就业和科研竞争力,其对应的就业领域是近年来的热门领域。

京公网安备11010202009747号

京公网安备11010202009747号